林煒翔〈如霧起時〉油彩、畫布,130 × 162公分。2025。(安卓藝術提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕如果記憶會發芽,它會長成什麼模樣?安卓藝術15週年特展「生命樹」集結來自台灣、亞洲與歐洲共15位藝術家,作品橫跨繪畫、雕塑、裝置與攝影,聚焦「植物」與「時間」兩大主題。展場裡,有記憶與洪水共同作用出的牆角潮濕氣味,也有蕉樹擬人化的旅程剪影,像是一片靜默中,靈魂終於長出枝椏。有人看見樹,有人看見失戀後的早晨,盡皆戳進觀者的內心荒地。即日起展出至8月8日,

展覽焦點之一是羅馬尼亞藝術家安娜・瑪麗亞・米庫(Ana Maria Micu)的水粉畫新作〈一個奇異的夢境降臨於他……現在回頭吧〉,以暈染的顏料、被拉長的光影與隱現的盆栽,營造出畫面流動中帶有時間感的錯視。她筆下的世界不只是靜物,而是情緒棲居的容器。

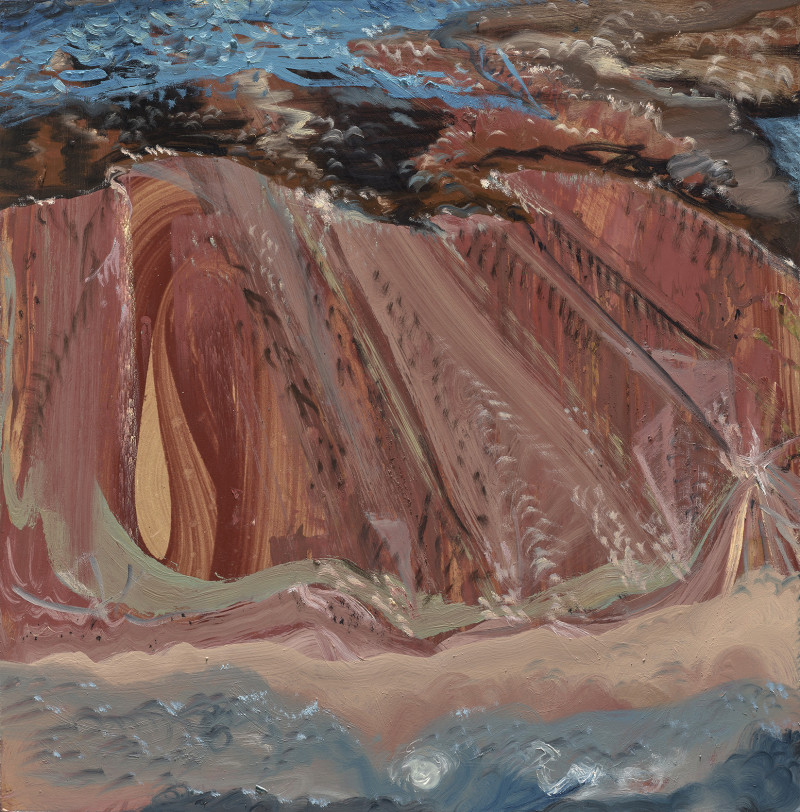

黨若洪〈島〉油彩、纖維板,57.5 × 56公分。 2025。(安卓藝術提供)

另一位女性藝術家瑪莉娜・克魯斯(Marina Cruz),則以家中洪水氾濫過的牆角為素材,〈凝視牆垣間的植物〉混合抽象色塊、拼貼與光影交錯筆法,讓這座潮濕的記憶空間成為流動的感知場,宛如水氣中發酵出的感情。

台灣藝術家楊寓寧的〈旅人蕉群〉中,蕉樹不只是植物,而是擬人化後的陪伴與分身,兩株蕉樹一高一低、一深一淺地並肩站立,宛如一場長途旅行中的靜默對話。黨若洪的畫作〈樹〉則以詼諧抽象語彙描繪如羽毛飛舞的枝葉,讓人彷彿看見植物伸展出的幽默感與想像力。

展場另一隅,日本藝術家大卷伸嗣以人體局部創作「漂浮—背景」系列,滴流肌理模擬時間沉積;印尼藝術家艾伯特・約拿桑・瑟提亞萬(Albert Yonathan Setyawan)的陶瓷裝置〈重生〉,以曼陀羅為形式,讓觀者彷彿步入冥想儀式。這些作品不再只是媒材的組合,而是一場場針對存在、記憶與內在狀態的靜默提問。

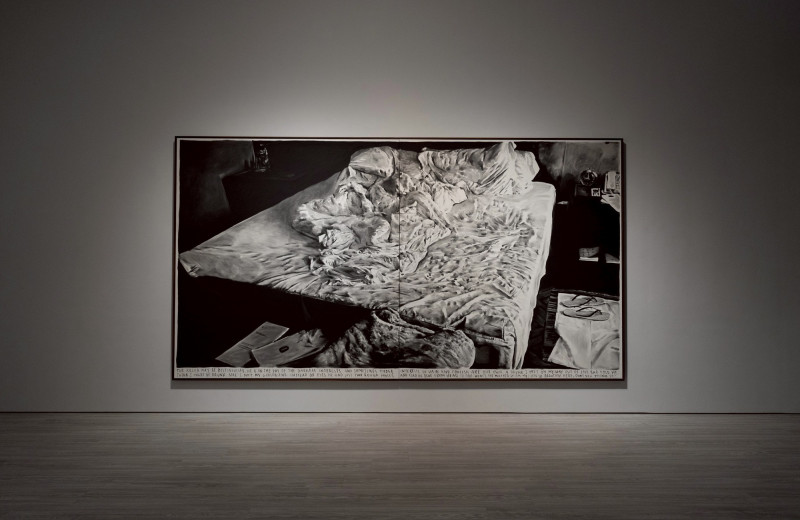

瑞納斯・凡・德・維爾德〈我曾在這裡躺下〉炭筆、畫布,215 x 400 公分。2018。(安卓藝術提供)

曾於歐洲展出多次的藝術家瑞納斯・凡・德・維爾德(Rinus Van de Velde),則以炭筆大畫幅〈我曾在這裡躺下〉再現一張剛離去人影的床,衣物凌亂、痕跡未褪,彷彿時間曾短暫棲息,卻也永遠缺席。

從蕉樹、牆角、地毯、霧、花盆到枝葉,從寫實主義道表現主義的繪畫、水墨美學再生的創作、以及空間與立體組合,重新思考:植物、時間、療癒,如何自抽象作品中,化為感受。