李明則20組新作滿懷對台灣的熱愛

1957年出生於高雄的當代藝術家李明則,其創作雜揉現實生活所見所感、廟宇彩繪的圖法佈局以及章回小說的敘事氛圍,以一種神話般的手法展現常民文化豐富的層次深度、探索藝術與生活間的連結。此次個展是李明則繼2009年高雄市立美術館大型個展「我愛台灣,更愛南台灣」後,再度結合繪畫、複合媒材與立體創作的大型展覽,展覽呈現藝術家耗時三年精心籌備的20組新作,將為觀者帶來一場跨越媒材與形式的視覺饗宴。

李明則呈現全新大型個展「走自己路的」。(Photo Credit:安卓藝術)

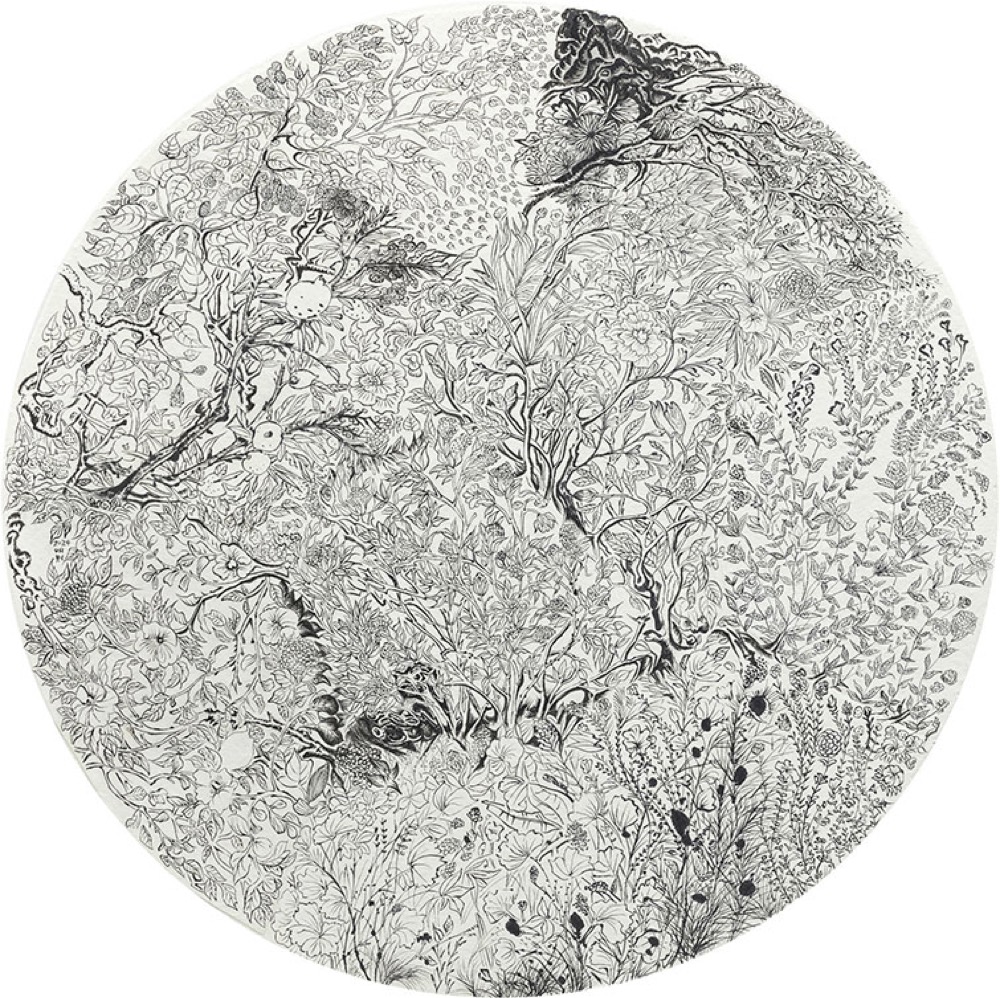

展覽前段,可見到李明則以高雄道路從《一心》到《十全》為典故命名的一系列水墨畫,他透過集結各種水墨畫譜的技法,在源自傳統形式的描繪中透過拼貼式的構圖和手法翻轉出水墨的嶄新語彙和生命,在有限的直徑60公分的圓形畫幅中,創造充滿無盡想像的夢幻時空。

以高雄道路的水墨畫系列。(Photo Credit:安卓藝術)

《二聖》 The Two Saints、《六合》 The Six Directions(Photo Credit:安卓藝術)

而亮點巨作《走自己路的》,是一組六聯屏、寬達11公尺的重量級作品,融合李明則一直以來吸納在地風情與紋理的空間表現,也刻劃許多他喜愛的江湖遊俠和卡通漫畫的英雄人物,甚至帶入近年台海危機與風靡一時的黃色小鴨等圖像。作品的構圖與技法上延續了水墨畫的敘事傳統與線描法,在橫式的觀賞行進中幻化出一座古今時空交疊,神話、傳說與現實交會共生的場域;而跨幅長達七年的創作,不僅承載著時空歷程,也反映出藝術家不同階段的心境變化。

亮點作品《走自己路的》 Own Wulin(Photo Credit:安卓藝術)

除了畫作,李明則也發表了數件全新的複合媒材創作,他結合民俗故事的人物造型,在玻璃纖維材質上以紗布和紙黏貼覆蓋,再用拼接、黏貼的技法輔以焚燒的痕跡,處理出一種補丁般的肌理,用李明則式的風趣視角,把觀者導引回那一段舊時代的美好回憶。

展覽展出數件全新的複合媒材創作,呈現藝術家小時候常看的武俠和民俗中的人物。(Photo Credit:安卓藝術)

從神話和殖民歷史,探索酷兒身份的未來可能

衛星展間同步展出了菲律賓藝術家李·帕赫的個展「失落與重現的樂園」,呈現藝術家對性別與身份複雜性的重要思考,並以歷史權力結構為背景,層層剖析當代文化中的核心議題。展覽名稱取自《靈魂之書》(The Soul Book)中記載的前殖民神話:一場洪水摧毀了社會,在故事中,「樂園」象徵豐收與人類與自然之間的和諧連結,並允許生命形態自由轉變(Demetrio et al., 1991)。

衛星展間呈現李·帕赫個展「失落與重現的樂園」。(Photo Credit:安卓藝術)

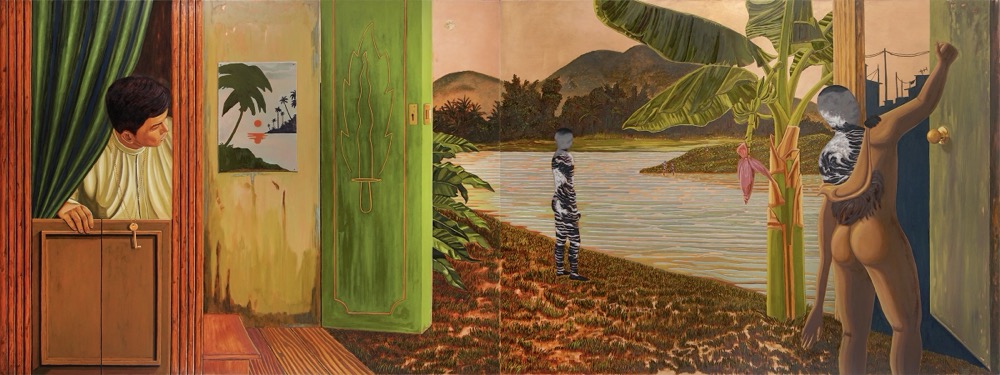

在李·帕赫的作品中,「水」是視覺與隱喻的核心,作品《風吹開了天堂之門》中,身著教袍的牧師佇立在告解室,目光投向岸邊模糊的人影,海潮幻化成的人形暗示著他們獨特的身份與靈性,彷彿前殖民時期擔任巫師或祭司角色的群體「巴貝蘭」(babaylan),其身體表面似被衣飾般的紋理覆蓋,作為他們社會表演的外衣,反映出信仰傳統、殖民主義及原住民文化如何縱橫交錯梳理與定義性別。

Lee Paje《風吹開了天堂之門》 The Door to Paradise Blew Open(Photo Credit:安卓藝術)

Lee Paje《相擁》 Embrace(Photo Credit:安卓藝術)

李·帕赫以油彩繪於銅板與紙本裝置之上,書寫出一幅多層次的當代敘事畫卷,重新檢視性別流動性與菲律賓殖民歷史之間的交互關係,並通過歷史與神話的交織,揭示被忽視的文化與性別敘事。她的作品不僅探討殖民主義如何鞏固異性戀規範的社會結構,更透過複雜的視覺語境,打破二元對立的詮釋框架。

帕赫以摺頁書的形式發表全新的紙本作品,帶領觀眾重新審視歷史與閱讀性別認同在時代洪流宏觀與微觀的視角下所經歷的轉變與新生。(Photo Credit:安卓藝術)